2005年5月17日(火)「しんぶん赤旗」

日本外交のゆきづまりをどう打開するか

戦争終結60周年アジア諸国との最近の関係をめぐって

時局報告会 不破哲三議長の講演

日本共産党の不破哲三議長が十二日の時局報告会でおこなった講演は大要次の通りです。

報告する不破哲三議長=12日、党本部 |

みなさん、こんばんは。

今日は、私どもの時局報告会に、本当にたくさんの方においでいただきまして、たいへんありがとうございます。

それからまた、全国でCS通信やインターネットをご覧のみなさんにも、心からごあいさつを申し上げます。

報告会の主題について

この報告会は、東京の各国大使館の方々や内外のジャーナリズム関係のみなさんにもご案内をし、たくさんの方がお見えいただきました。心からお礼を申し上げます。

今日お話ししたいのは、日本の外交が落ち込んでいる大きなゆきづまりの問題です。これは本当に二十一世紀の日本の将来にかかわる大問題です。

どこに、その根源があるのか、それからどういう打開策を私たちは考えてゆかなければいけないのか、そういうことについて私どもの考えを申し上げ、みなさんにも考えていただきたい、そういう気持ちで開いた報告会であります。

問題の提起――日本外交のゆきづまりの根源はどこに?

日本外交のゆきづまりは、たいへん深刻です。中国との関係、あるいは韓国との関係がとくにきわだっていますけれども、そこだけにとどまるものではありません。問題は、アジア諸国の全体にひろがっています。そして、その最大の根が、日本の側でいいますと、過去の戦争や植民地支配にたいする日本政府の態度にあることは、すでによく知られていることであります。

先日、インドネシアでアジア・アフリカ首脳会議がありまして、そこで小泉首相が、過去の諸問題にたいする反省の言葉を述べました(四月二十二日)。また、中国との首脳会談とか、韓国との外相会談とか、いろいろな話し合いがあって、一定の前向きな方向が確認され、一番あぶない局面は抜け出したかのようにみえます。

しかし、このゆきづまりを引き起こした一番の大もとの問題はどうなったのかというと、靖国神社の問題にしても、『歴史教科書』の問題にしても、なにも解決はすすんでいません。このままでゆけば、将来、もっと大きな形で深刻な問題が日本の側に寄せられてくる、これは明瞭(めいりょう)なことではないでしょうか。

これを本格的に打開するためには、私は、ゆきづまりの大もとになっている過去の戦争や植民地支配の問題について、世界ではいま何が問題になっているかということを、日本国民として、真剣にとらえなおしてみる必要があると考えています。

今年は、第二次世界大戦が終わってちょうど六十年の記念の年です。五月八日と九日には、去年十一月の国連総会の決議にもとづいて、世界的な規模で、いろいろな記念の行事がおこなわれました。全世界が、あの戦争の戦勝国も戦敗国も、あのような戦争を二度と繰り返さないという同じ気持ちで、平和の未来に向かってこの年を迎えたといってよいと思います。

その土台には、ドイツ、イタリアがヨーロッパでやった戦争、日本がアジアでやった戦争、これはいかなる大義ももたない侵略戦争――不正不義の犯罪的な戦争だった、こういう共通の世界的な認識があります。これは、国際社会が、第二次世界大戦という悲惨な歴史的な経験のなかから、一致して下した結論であって、その評価をくつがえそうなどという流れは、ネオ・ナチなど一部の極右勢力を別にすれば、世界のどこにもありません。いや正確にいえば、一国を除いて、世界のどこにもないのです。

その一国とは、残念ながらわが日本であります。この国では、日本の戦争にたいして国際社会が下した審判は、“戦勝国の勝手な結論”だといって、日本の戦争の“名誉回復”を要求する声が、政治の世界でも、マスコミなどの世界でも、子どもたちの教育の世界でも、大手をふって横行しています。

そして、いま問われているのは、この異常な事態にたいする日本の政府の責任、あるいは日本の政治の責任です。ここに近隣諸国とのいろんな矛盾を噴(ふ)き出させた、日本外交のゆきづまりの一番の大もとの原因がある、私たちは、そのことをよくみる必要があると思います。

今日の報告では、いくつかの角度から、この問題を検討し、打開の方向を考えてみたいのです。

日本の戦争とは何だったのか?

まず、問題を考える原点として、日本とアジアにとって、日本の過去の戦争は何であったのか、このことをあらためて正面から取り上げる必要があります。

戦争の「大義」という問題は、今度のイラク戦争でも、世界の大問題になりました。大義なしに勝手に他国に攻め込む戦争は、明々白々な侵略戦争なのです。アメリカがこの戦争を起こした時、イラク戦争に大義ありとして、アメリカの戦争に賛成した国は、国連百九十一カ国のうち、十二億人を代表する四十九カ国でした。「大義」なしとして、この戦争に不賛成あるいは反対の態度をとった国は、五十億人を代表する百四十二カ国でした。これが、この戦争に対する国際社会の審判だったのです。

では、日本の過去の戦争はどうだったか。私は、この戦争は、イラク戦争とくらべても、不正不義の度合いがケタ違いにひどい侵略戦争だったと思います。

戦争の目的――「生命線」の名による他国領土の奪取

|

第一に、この戦争は、最初から、他国の領土をとることをあからさまに戦争の目的にして戦われました。

戦争は、大きくわけて三つの段階がありました。

(一)一九三一年、日本軍はまず中国の東北地方に攻め込み、ここを分捕ってカイライ国家「満州国(まんしゅうこく)」をつくりました。日本では「満州事変」と呼んだ戦争です。このとき日本が戦争の「大義」としたのは、「満蒙生命線」論でした。「満蒙」とは、満州と蒙古、つまり中国の東北地方と現在の内モンゴル自治区のことです。そこが、日本の「生命線」だ、だから乗り込んでいって分捕っていいのだという理屈です。

(二)一九三七年、この戦争を中国にたいする全面戦争に拡大した時には、「日本の生命線」を「満州」だけでなく、中国の全土に広げました。

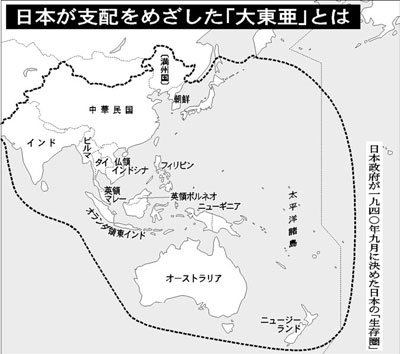

(三)戦争は、一九四一年、太平洋戦争に拡大します。その前の年、一九四〇年に、日本は、ドイツやイタリアと三国軍事同盟を結ぶのですが、その時には「生命線」がさらに広がりました。今度は、ドイツから「生存圏」という言葉を借りてきて、「大東亜」が「日本の生存圏」だと言いだしました。同盟交渉の前に、「日本の生存圏」はどの範囲かを決めた政府決定があるのですが、そこには、中国だけではなく、東南アジアの全部と西はインドまで、東はオーストラリア、ニュージーランドから北側の西太平洋の全域、これが「日本の生存圏」だという線引きがおこなわれていました。そこまで日本の支配の手をのばすことを目標にして、これを「大東亜新秩序」と名づけたのです。

その翌年の十二月、日本は、アメリカの真珠湾への奇襲を第一歩として、いよいよ「大東亜新秩序」づくりの戦争を開始し、東南アジアに、そしてまた太平洋に侵略の手をのばしたのです。

「生命線」あるいは「生存圏」というのは、その地域に、日本の欲しい資源(石油など)があるとか、戦略的な足場となる地域がある、こういうことを指して日本が勝手に言いだした言葉です。そして、日本にとって必要な地域であれば、他国の領土であっても分捕っていいというのが、当時の日本があからさまに掲げた戦争の「大義」でした。

当時の日本の戦争指導者たちは、戦争の「大義」を示すものとして、「自存自衛」という言葉をよく使いましたが、「自存自衛」というのは、いま私たちがいう「自衛」――外敵から自国を守ることとは、まったく違うのです。“日本が存立するのに必要な領土は、武力ででも手に入れるぞ”というのが「自存自衛」でした。

戦争の「大義」としては、「大東亜」の「新秩序」とか「共栄圏」とかの言葉もよく使われましたが、それがめざしたものは、これまでの支配者であった欧米勢力(イギリス、フランス、オランダ、アメリカ)を追い出して日本がそれに取って代わり、「大東亜」の全体を日本の支配下におさめることでした。

どちらの言葉も、文字通り、侵略主義、領土拡張主義の代名詞でした。

私は一九三〇年、つまり、「満州事変」が始まる前の年に生まれ、小学校の二年生のときに戦争が中国との全面戦争に拡大し、六年生の冬、太平洋戦争が始まり、中学四年生の八月、動員された工場の屋上で、敗戦を知った、という世代ですから、子どもながら、戦争のおおよその経過はすべて実際に経験してきています。

日本の戦争は、いま振り返ってみれば、侵略主義があまりにもあからさまなことに驚かされるような、侵略戦争そのものでした。

戦争の手段――きわだった無法さと野蛮さ

1937年(昭和12年)12月、南京を攻略し中山門から入城する日本軍(『画報躍進之日本』から) |

第二に、戦争の手段も、きわだった無法さと野蛮さを特徴としていました。そもそも一九三一年に中国・東北地方への侵略戦争を始めた時には、日本軍が自分で鉄道を爆破して、その罪を中国側になすりつけ、それを口実にして戦争を始めたものでした。そしてまた、戦争の中身も、戦場ではもちろんですが、中国や東南アジアの占領地域でも、軍隊と民間人の区別のない虐殺、暴行と略奪、過酷な強制労働へのかり立て、食料を根こそぎ強奪してその地方に大飢饉(ききん)を引き起こすなど、多数の犠牲者を生んだ蛮行の数々が、各地に無数に記録されています。

私がこの記録に付けくわえたいことは、人間を人間として扱わないこの野蛮さが、日本の一般兵士・士官にも及んだことです。太平洋戦争の後半の時期、ガダルカナル、ニューギニア、ビルマ・インパール、フィリピンでの戦争を思い起こしてほしいと思います。これらの戦場では補給を無視した無謀な作戦で、戦場に置き去りにされた多数の兵士・士官が、戦闘によってではなく、飢えの苦しみの中で死にました。ある研究者の推計では、餓死者の合計は約百四十万人に上ると言います。日本の軍人・軍属の戦没者の総計は二百三十万人ですから、この推計によれば、そのほぼ六割が、飢餓のなかでの無残な死を遂げたことになります。

民族の誇りを踏みにじった植民地支配

第三に、朝鮮の植民地支配の無法さ、野蛮さも、同じ性格をもっていました。

日本が朝鮮を併合したのは、日露戦争に勝ったのちの一九一〇年、この戦争の勝利の成果として強行したものでした。これを決めた閣議決定(一九〇九年)には、韓国併合は「帝国百年の長計」、つまり長期の目標だったと、その成果を誇らしげにうたっています。これは、朝鮮を植民地にすることは、明治の初年から約四十年間、清国やロシアという競争相手をおしのけ、武力で朝鮮宮廷を脅しあげてかちとってきた計画的な目標だった、ということです。日本はこれによって、次の目標である中国侵略への強力な足場を手に入れました。

併合後の三十五年間は、韓国・朝鮮の人びとの民族的な誇りを武力でふみにじる残酷な歴史の連続でした。これを“悪い面もあったが良い面もあった”などと見るのは、支配された民族の心の痛みを知らない、植民地支配者の無法な言い分にすぎません。

このように日本が過去にやったことは、世界平和の立場からも、日本の国民の道義と利益からも、弁護の余地のない不正不義の侵略戦争であり、植民地支配でした。

こういう戦争だったからこそ、わが党の先輩たちは、一九二二年、日本共産党が創立した最初のときから、朝鮮・台湾から手を引けの旗をかかげ、計画されていた中国などアジア侵略の戦争に反対する旗をかかげ、命がけでこの立場を貫いてきたのです。この歴史を、私たちが、わが党の誇りある伝統にしている根拠もそこにあります。

日本の戦後政治はこの戦争にどんな立場をとってきたか

では戦後の日本の政治は、この戦争にどういう態度をとってきたでしょうか。

戦後の世界政治と日本国憲法の原点

戦後、日本とドイツがやった侵略戦争を断罪し、このような戦争を二度と引き起こさない世界をめざすことは、世界政治の共通の原点となりました。国連憲章は、この原点に立って、世界の平和秩序のルールを定めたものでした。

日本でも、政府が引き起こした戦争への反省は、憲法に明記され、大多数の国民がこの立場を戦後に生きる原点としました。

これが、その意思を明記した憲法前文の文章です。

「日本国民は、……政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。

戦争犯罪を担う政治家が政権の中枢に

しかし、日本の現実の政治は、この線にそっては展開されませんでした。

まず大きな問題は、戦前、この戦争を推進した政党は、政友会と民政党の二大政党でしたが、日本では、この政党の後継者が、戦後も、政権を握り続けたことです。

この政党のうち、戦争協力の度合いの強かった指導者たちは、連合国の占領のもとで、いったんは、政界から追放されました。しかし、“日本をアメリカのよりよい協力者にするためには、過去の指導者たちを復活させる必要がある”というアメリカの政策転換で、戦後数年にして多くの人たちが政界に復活し、戦争犯罪を問われた政治家たちのなかからも、政府の閣僚になる人が次つぎと出てくるようになりました。

一九五四年、鳩山内閣が生まれたときには、太平洋戦争を始めた東条内閣の外務大臣で、A級戦犯として禁固七年の有罪判決を受けた重光葵(しげみつ・まもる)氏が、鳩山内閣の外相に任命されました。

翌年、保守党の大合同で現在の自由民主党が結成されたとき、初代の党幹事長になったのは、東条内閣の商工大臣で、A級戦犯の容疑者として逮捕された経歴をもつ岸信介氏でした。岸氏はその翌年には、石橋内閣の外相になり、その次の年には首相になりました。いまの日米安保条約は、この岸内閣が結んだものであります。

六三年には、東条内閣改造のときの大蔵大臣で、A級戦犯として終身禁固の判決をうけた賀屋興宣(かや・おきのり)氏が、池田内閣の法務大臣になりました。

こういうことは、ヨーロッパでは絶対に起こり得なかったことでしょう。しかし、日本では、憲法に何が書かれていようと、政治の実態では、こうして「戦争肯定」派の人脈が脈々と続いてきたのです。

国会論戦での不破自身の経験から

1973年2月2日の衆院予算委で田中首相に質問する不破哲三書記局長(当時)  竹下首相(右端)を追及する不破副議長(当時)=1989年2月18日、衆院予算委  宮沢首相(左端)に質問する吉岡参院議員=1991年11月15日、参院予算委  代表質問に立つ不破委員長(当時)。左は細川首相=1993年8月26日、衆院本会議 |

私が国会議員になったのは、そのあとの時期でしたが(初当選・一九六九年十二月)、国会論戦のなかで日本の政治のこの異常さを繰り返し痛感させられました。

日本と中国が国交を回復したその翌年、一九七三年二月の国会でのことです。

中国を訪ねて国交回復の取り決めをしてきた田中首相にたいして、私は、「あなたは過去の中国にたいする戦争について、これを侵略戦争と考えるのか、それとも別の戦争だと考えるのか」と、質問しました。そして、返ってきた答弁には本当に驚かされました。

田中首相は、国交回復にあたって、中国で、過去の戦争についての反省の言葉を述べてきたはずです。ところが彼の答弁は、「過去におこなわれた日本の戦争について聞かれても、それが侵略戦争であったかどうかという端的なお答えは、後世、歴史家が評価するものであるということ以外にはお答えできません」というものでした。

いったい、この政治家は、中国で何を反省してきたんだろうかと、思わざるを得ませんでした。私はその場で、国際連合を中心とした現在の世界の政治も、日本の政治も、過去の戦争にたいする国際的な審判の上になりたっていること、それを否定する人物が、日本の政府の責任者の地位にいるとしたら、これは、日本の政治の今後にかかわる重大問題だということを指摘しましたが、そのことへの答えはありませんでした。

それ以後も、私はいろいろな機会をとらえて、歴代の総理大臣にこの質問を繰り返しましたが、中国にたいする戦争を「侵略戦争」だと認めた首相は、現れませんでした。

ようやく「侵略的事実」があったことを認めたのが、一九九一年の宮沢首相の答弁でした。「侵略行為」という言葉で侵略の歴史にふれたのは、一九九三年の細川首相の答弁でした。戦争中の個々の「事実」や「行為」ではなく、戦争全体の性格が「侵略戦争」だったことをきちんと認めた首相は、ついに一人も現れなかったのです。

50年かかっての政府見解の到達点は……

そのなかでも、「過去の一時期の日本の国策」をまとまった形で「植民地支配と侵略」の言葉で特徴づけ、そのことへの反省を表明したのが、一九九五年、いまから十年前の戦争終結五十周年にあたって発表された村山見解でした。

「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」。

これも、「侵略戦争」という言葉を避けた点では不十分なものでした。しかし、ともかく「植民地支配と侵略」が、日本の誤った「国策」であったことを認め、「アジア諸国の人々」に「多大の損害と苦痛」を与えたことについて、「反省」の意思を表明したものとしては、それまでになかったものでした。日本政府が、こういう形で過去の戦争と植民地支配にたいする認識、反省を表明するまでに、実に五十年間かかったのです。

小泉首相が、先日(四月二十二日)、アジア・アフリカ首脳会議で述べた反省の言葉は、十年前のこの見解を、そのままの文章でなぞって再現したものでした。

正義と不正義の判断基準をもてない日本

以上、過去の戦争にたいする態度の問題を追ってきましたが、この問題が日本外交に落としているもう一つの否定的な影について、ここで、一言しておきたいと思います。

それは自分の国が過去におこなった、あれだけ明白な侵略戦争について、その事実を明白に正直にきちんと認めることができない政府は、国際政治の上で、正義と不正義を区別する基準を持つことができないという問題であります。私たちは、やはり国会論戦のなかで、そのことを証明する二つのことを、経験しました。

ヒトラーの戦争の評価

一つは、ヒトラーの戦争にたいする評価です。戦争終結四十周年にあたる一九八五年五月、ドイツのワイツゼッカー大統領(当時)が、ヒトラー・ドイツがおこなった侵略と他民族の抑圧をきびしい言葉で告発し、それについては、ドイツの国民が負うべき国民的な責任があることを明確にした歴史的な演説をおこなったことは、よく知られていることです(五月八日、連邦議会で)。

その四年後、竹下首相との国会論戦で、私は、「日本の戦争を侵略戦争と認めないあなたは、ヒトラーがおこした戦争をどう思うのか」と質問したのです。そうしたら、竹下首相は、「この問題は学問的にはまだ整理されておりません」と答え、この戦争についても侵略戦争だということを否定しました。AP通信社が私にすぐ電話インタビューをしてきて、そのインタビューもそえて、竹下首相の答弁をそのまま世界に流しました。「日本の首相、ヒトラーの戦争を肯定」というニュースが世界を驚かせましたが、日本でもこのニュースを大々的にとりあげた英字新聞がありました。アメリカの太平洋軍の準機関紙の「スターズ・アンド・ストライプス(星条旗)」でした。

まさに過去の戦争を侵略と認めない日本政府の立場が、世界の目から見るといかに異常なものかということを浮き彫りにした一幕でした。

イラク・フセイン政権のクウェート侵略の評価

もう一つあげますと、フセイン政権がクウェートを侵略したことの評価です(一九九〇年八月)。国連は、即日、この行為を非難し撤退を求める決議をし、フセイン政権がそれを拒否したことから湾岸戦争にいたったことは周知のことですが、九一年十一月、宮沢内閣が成立した時に、わが党の吉岡吉典参院議員が国会で「フセインのやったことを侵略戦争とみるかどうか」を、宮沢首相にただしました。彼の答えは「専門的知識がないから答えられない」でした(十一月十五日)。

これには、じつは一つの事情がありました。その三日前に、私が、本会議で、日本の戦争の見方を追及したとき、宮沢首相は、「侵略戦争」と呼ぶことを避けとおしたのです。その記憶があるものですから、世界が非難しているフセイン政権のクウェート侵略を目の前にしても、「侵略戦争」とは言えなかったのでした。

日本政府が、自分の国がおこなった過去の侵略戦争に正面から向き合えない、こういう立場に立つかぎり、世界で重大な問題が起きても、それにたいして、正義か不正義かの判断をする基準をもつことができないのです。私はこの二つの経験から、過去の戦争への無反省と結びついた日本外交の弱点の深さ、大きさを、非常に強く痛感したものでした。

その日本政府が、アメリカのかかわる戦争なら、ことの経過についての専門的知識をもたないでも、いつでも無条件に賛成の立場をとります。ベトナム戦争がそうでした。イラク戦争もそうです。こういうやり方では、日本の外交が世界から信頼を失うのは当然ではないでしょうか。

小泉内閣の問題――靖国参拝と教科書問題

反省の言葉と政治行為との矛盾

村山首相の見解を出してから十年、いま日本では、この問題で、なにが問われているのでしょうか。「侵略戦争」を認めていない点では、村山見解にも不十分さがあることは、すでに申しましたが、その反省が十分なものかどうかということで、日本に問題を投げかけてくる外国の政府は、現在どこにもありません。“ああいう見解を示しながら、日本政府の行動がそれに伴っていないではないか”。これが、いま日本に問われている一番鋭い質問なのです。

実際、日本の政治状況は、あの発言にむしろ逆行して、「日本の戦争は正しかった」という日本の戦争の“名誉回復”論が、以前の時期以上に横行しはじめたことを特徴としています。政界でも、言論界でも、教育の分野にさえ、それが及びはじめています。そのことが、小泉内閣になっていよいよ強まりました。

なかでも、靖国神社の問題と『歴史教科書』の問題が焦点になっています。この二つの問題を、たちいって検討してみましょう。

靖国神社の問題とはなにか

「やすくに大百科」表紙と中のページ |

まず、靖国神社の問題とは何でしょうか。

小泉首相による靖国神社公式参拝という問題は、“言葉では反省するが行動ではそれを裏切る”、その典型だと言われてきました。実際はどうでしょうか。

靖国神社は、戦争中は、国民を戦場に動員する役割をになった神社でした。「戦争で死んだら靖国神社で神様にまつられる」、それが最大の光栄だというわけです。だから戦場に出かけていくもの同士のあいだで、「九段で会おう」が合言葉になりました。靖国神社は東京の九段にあったからです。この成り立ちを考えただけでも、その神社への参拝を、戦争への反省の場とすること自体が、まことに道理に合わない話なのです。

しかも、それにくわえて、二つの重大問題があります。

戦犯合祀――「戦争犯罪」そのものを否定する立場で

一つは、戦争を起こした罪を問われたA級戦犯が、戦争の犠牲者として合祀(ごうし)されたことです。これは、一九七八年十月に、国会も国民も知らないうちに強行されたことでしたが、このことが問題の性格を大きく変えました。

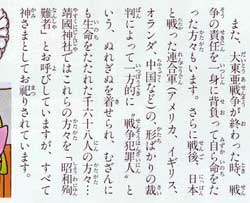

靖国神社がこの人たちをどういう立場で祀(まつ)っているのか、ご存じでしょうか。これは(手でリーフを示しながら)、「やすくに大百科(私たちの靖国神社)」といって、あの神社に行ったら誰でも配ってもらえる解説のリーフレットです。このなかに、靖国神社にまつってあるA級戦犯について、こう書いてあります。「戦後、日本と戦った連合軍(アメリカ、イギリス、オランダ、中国など)の形ばかりの裁判によって一方的に“戦争犯罪人”という、ぬれぎぬを着せられ、むざんにも生命をたたれた」方々、「これらの方々を『昭和殉難者』とお呼びして…すべて神さまとしてお祀り」している、という説明です。

要するに、日本には戦争犯罪などなかった、敵である連合軍が一方的な裁判で押しつけた濡れ衣(ぬれぎぬ)だ、その立場でA級戦犯を神さまとして合祀したというのが、靖国神社の公式の立場なのです。

そういう意味で、神としてまつられているわけですから、ここへ公式参拝することの是非というのは、合祀された個々の人々への追悼の是非の問題ではありません。首相が参拝することは、日本政府が、戦争犯罪そのものを否定する立場に立つ。こういう意味をもたざるをえないのです。

神社そのものが「正しい戦争」論の宣伝センターになっている

さらに重大な問題は、この神社自体が、「正しい戦争」論の最大の宣伝センターになっているということです。

靖国神社は、自分たちには二つの使命があると言っています。

一つは「英霊の顕彰」です。戦没者の追悼ではありません。「英霊の顕彰」なのです。「顕彰」というのは、神社の言葉を借りれば、「武勲」、戦争のいさおし、“戦争行為”そのものをほめたたえることです。

二つは、「英霊が歩まれた近代史の真実を明らかにすること」。もっとはっきり言えば、大東亜戦争批判によって、この真実がおおい隠され、「祖国に汚名が着せられたままになっている」、その「汚名」をそそいで、日本がやった戦争の本当の意味を明らかにすることが、この神社の使命だとしているのです。

では、明らかにしようという日本の戦争の本当の意味とは何でしょうか。この神社によりますと、日本の戦争は、明治の日清日露から大東亜戦争まで、すべての戦争が、「近代国家成立のため、我が国の自存自衛のため、さらには世界史的に視(み)れば、皮膚の色とは関係のない自由で平等な世界を達成するため、避けえなかった戦争」だとされます。これはむき出しの、「日本の戦争は正しかった」という主張ではありませんか。このことの宣伝が、この神社の使命だとされています。

日本の戦争の歴史がこう描きだされている

靖国神社には、「遊就館(ゆうしゅうかん)」という展示館があります。「遊就」とは中国の古い文書からとった言葉だとのこと。三年前に大改築をやって、現在二十の大きな展示場を持ち、そこに日清・日露から「大東亜戦争」にいたる日本の戦争の歴史を描き出しています。ここに持ってきた『遊就館図録――靖国神社』という本は、展示の中身を詳しく紹介した本ですが、そこから、日本の戦争の「真実の歴史」というものが、どう描かれているかを、見てゆきましょう。

まず「満州事変」。「新国家中華民国」――これは清朝を倒して、孫文などがつくった国なのですが、これを建国した「熱気」が、これまであった各国との条約を無視した「過激な国権回復運動」となり、それが「満州に波及」して、「反日行動」を起こした。これを、日本軍が「武力で制圧した」のが「満州事変」だという説明になっています。事変のそもそもの根は、中国側の過激な反日行動にあるという責任転嫁論です。

次の日中全面戦争はどうか。この神社は、戦争中に日本側がつけた「支那事変」という呼び名を、いまでも平気で使っています。「盧溝橋(ろこうきょう)の小さな事件」が大きな事変となった背景には、「中国正規軍による日本軍への不法攻撃」があり、あわせて「日中和平を拒否する中国側の意志があった」。この調子で、戦争もその拡大も、すべて中国側の責任だとする説明です。さらに、蒋介石は「戦場を上海・南京へと拡大し、広大な国土全域を戦場として、日本軍を疲弊させる道を選んだ」と続きます。

では、太平洋戦争はどうか。靖国神社は、ここでも、「大東亜戦争」という日本の戦争指導者たちがつけた呼び名に、あくまで固執します。そして、開戦の事情説明はこうです。日本は「日米開戦を避けるべく……日米交渉に最大の努力を尽」くしたが、アメリカの側はそうではなかった。アメリカは戦争の用意をすすめたが、米国民の反戦意思は強く、「ルーズベルトに残された道」は、日本を「禁輸」(石油などの輸出禁止)で追い詰めて、「開戦を強要する以外になかった」。結局、日米戦争もルーズベルトの責任だ、真珠湾攻撃も、アメリカが日本を追い詰めて強要したものだ、という議論です。

最後に戦争の結果ですが、ここでは、日本の戦争の長年の努力が実り、念願だった「大東亜」の解放が実現したという、驚くべき歴史が叙述されています。

「日露戦争の勝利は、世界特にアジアの人々に独立の夢を与え、多くの先覚者が日本を訪れた。しかし、激動の第一次世界大戦が終わっても、民族独立の道は開けなかった。

アジア民族の独立が現実になったのは、大東亜戦争緒戦の日本軍の輝かしい勝利の後であった。日本軍の占領下で一度燃え上がった炎は、日本が敗れても消えることはなく、独立戦争などを経て、民族国家が次々と誕生した」。

今のアジアの独立諸国家は、日本の戦争のおかげで生まれたんだ、こういう歴史が靖国神社の展示館に堂々と書かれているのです。

靖国神社後援のドキュメント映画

もうひとつ、ご紹介しましょう。ここに、靖国神社の後援でつくられ、現にビデオとして販売されているドキュメント映画「私たちは忘れない」があります。「忘れない」ということは、日本の戦争の真実の歴史、英霊たちの「武勲」を忘れてはならないという意味で、その内容には、「遊就館」での展示以上に強烈なものがあります。

冒頭に登場する戦争解説者の言葉を引けば、日本のやった戦争の全経過を、「欧米諸国の植民地勢力にたいするアジアを代表しての」戦争という立場から、描きだした映画です。内容を詳しく解説するゆとりはありませんから、ケースの一面に「主な内容」として掲げているうたい文句の一部を聞いてください。

まず〔満州事変〕の部分。「アジア安定に寄与する日本と中国大陸で繰り広げられる排日運動と満州事変の真実をさぐる」。

〔支那事変〕――日中戦争の部分です。「中国側が日本軍に発砲した盧溝橋での一撃、あいつぐ攻撃を受けついに日中の全面戦争へ」。「支那事変の拡大を避けようとする日本、裏で中国を支援する米英仏ソ、ついに米国が日本の前面に」。

〔大東亜戦争〕――太平洋戦争のところ。「日本参戦を仕掛けた米国の陰謀、そして日本は隠忍自重しながらついに苦渋の開戦決断へ」。

最後に戦争責任の問題。「日本を侵略国と断罪した東京裁判の不当性を暴き、刑場の露と消えた『戦犯』の無念をふりかえる」。

日本の戦争にたいするこの神社の立場が何か、これ以上の説明は必要ないのではないでしょうか。

特定の政治目的を持った運動体

これが、靖国神社の実態です。この神社は、特定の政治目的を持った運動体なのです。その政治目的とは、「日本の戦争は正しかった」という立場を、日本の国民に吹き込むことであって、そのよってたつ精神は、ヨーロッパでいえば、ネオ・ナチの精神に匹敵すると思います。

小泉首相は、「私が参拝するのは、追悼の意思表示だ」と弁明しますが、日本の首相が政治運動体であるこの神社に参拝すること自体、戦没者への追悼という気持ちを「日本の戦争は正しかった」という立場に結びつけることにならざるを得ないのではないでしょうか。

『歴史教科書』問題とはなにか

これまでの戦争論は「旧敵国のプロパガンダ」

次に『歴史教科書』の問題にうつります。

これも、靖国神社と同じ流れが生み出したものです。

(二〇〇一年版の扶桑社版『歴史教科書』を手にもって)「新しい歴史教科書をつくる会」が、四年前に、この教科書をつくりました。

この「会」は、何を目的とするかというと、日本の過去の戦争を侵略戦争だとする見方をひっくり返すことを、最大の目的としてつくられた組織なのです。

実際、「つくる会」が発足にあたって発表した文書(趣意書)には、そういう戦争の見方は「旧敵国のプロパガンダ」だとし、これを日本の教育から一掃するという目的を、公然と押し出していました。

私は、四年前にこの教科書が検定合格したことを知ったとき、これを読み、その内容のあまりのひどさに黙ってはいられなくなりました。参議院選挙の直前で全国を駆けめぐっていたさなかでしたが、やむにやまれぬ思いで、「しんぶん赤旗」紙上で、この教科書を批判する文章の連載を始めました。それをまとめたものが、新日本出版社から出した『ここに「歴史教科書」問題の核心がある』というブックレットと、小学館からの『歴史教科書と日本の戦争』という本、この二冊ですが、過去の戦争の正当化ということでは、今回の二〇〇五年版も、やはり同じ性格を持っています。

さすがに教科書ですから、靖国神社の展示の文章ほどむきだしの形では書けません。しかし、戦争の歴史の叙述全体にこの戦争は日本の自存自衛とアジアの独立のために避けるわけにゆかなかった戦争だという「名誉回復論」が脈々と流れています。そこには、政府が公式見解としてこの十年来発表してきた、過去の「国策」への反省――「植民地支配と侵略」への反省の気持ちなどは、ひとかけらも含まれていません。

日本の戦争の見方は靖国神社と同じ

「大東亜戦争」と表現する「つくる会」の歴史教科書(申請本) |

一番大事な点だけ指摘しておきましょう。

第一。一九三一年から一九四五年にいたる中国との十五年戦争の経過の叙述の中に、「侵略」という言葉は一言も出てきません。この人たちは「侵略」という言葉を知らないのかというと、そうではないのです。たとえばヒトラー・ドイツがヨーロッパでやった戦争については「侵攻」という言葉を何度も使っています。ソ連がやったことについてもこの言葉を使うのが好きです。しかし、日本が中国や東南アジアにたいしてやった戦争については、前回の二〇〇一年版でも、今回の検定前の申請本でも、「侵略」も「侵攻」も一回も出てこないのです。

とくに中国との戦争についていえば、戦争の局面ごとに、「日本人を襲撃する排日運動が活発になった」とか、「列車妨害や日本人学童への迫害」があったとか、「満州で日本人が受けていた不法行為の被害」などが、本文で繰り返し強調されます。

また、それを根拠づけるために、欄外に特別の項目を設け、「人種意識がよみがえった中国人は、故意に自国の法的義務を軽蔑(けいべつ)し、目的実現のためには向こう見ずに暴力にうったえ、挑発的なやり方をした」などというあるアメリカの外交官の見解なるものを紹介したり、排日運動による「事件」の一覧表なるものを地図入りで掲げたりして、日本の軍事行動が自衛的な対抗措置であるかのように読み取らせる、こんな工夫まで織り込まれています。日本の侵略戦争の責任を中国の側に転嫁するこの論理は、靖国神社の場合とまったく同じものです。

第二。朝鮮の併合についても、この併合が誤った国策だったという認識をしめす言葉は一言もありません。検定で注文がついて、「植民地政策」という言葉は一カ所だけ入りました。どういう入り方をしたかといいますと、なんと、「韓国併合のあとおかれた朝鮮総督府は植民地政策の一環として、鉄道・灌漑(かんがい)の施設を整えるなどの開発を行い、土地調査を開始した」、こういう文章です。いいことをやった、いいことをやった、と書いて、それが「植民地政策」についての記述だというのです。これは、植民地化の反省どころか、それを開発と近代化の政策としてほめたたえたものではありませんか。

第三。戦争を正当化する議論は、太平洋戦争に関する部分で、いよいよむき出しになります。戦争の名称も、靖国神社と同じく、「大東亜戦争」に固執しています。なぜ大東亜戦争と呼ぶかについて、これは当時の日本政府が、「自存自衛」の戦争だという意味で、また「欧米勢力を排除したアジア人による『大東亜共栄圏』の建設」のための戦争だという立場で名づけたものであることを、紹介したうえで、この呼び名を、教科書自身が現在の時点で使う呼び名として、「大東亜戦争」の呼び名をわざわざ復活させたのです。ここには、日本の戦争の正当化という「つくる会」の思いが集中的に表現されている、といってよいでしょう。

戦争の経過の記述でも、「大東亜共栄圏」、すなわちアジア解放の戦争という見方が、しつこいほど繰り返されます。

「日本の緒戦の勝利は、東南アジアやインドの人々に独立への夢と勇気を育(はぐく)んだ」、「現地の独立運動の指導者たちは、欧米諸国からの独立を達成するため、日本の軍政に協力した」などなど。

欄外の読み物には、「アジアの人々を奮い立たせた日本の行動」、「日本を解放軍としてむかえたインドネシアの人々」と言った見出しで、日本軍の解放軍的な役割をたたえる特別記事がならびます。

そしてそのうえで、戦後の東南アジア諸国の独立が、あたかも日本の戦争の延長線上で実現したかのように書くのです。この部分は、検定を通じて、多少文章が訂正されましたが、作成者たちの本音をしめすため、検定前の原文を引用しておきましょう。

「のちに日本が敗戦し撤退したあと、これらの植民地は、ほぼ十数年のあいだに次々と自力で独立を達成した。……日本の南方進出は、もともとは日本の『自存自衛』のためだったが、アジア諸国が独立するにいたるまでの時計の針を早める効果をもたらした」。

これも靖国神社での戦争の結果論とまったく同じ論調です。

自分たちの主張を証明しようとして、侵略された国ぐにの「声」なるものを勝手に持ち出し、それを“証拠”に、この戦争をアジア解放の戦争だったと宣伝するのは、卑劣極まりないやり方というべきです。東南アジア諸国のうちで、戦争の犠牲者の数を政府が公表しているのは、インドネシア、ベトナム、フィリピンだけですが、その数はインドネシア四百万、ベトナム二百万、フィリピン百万、三カ国だけでも七百万の犠牲者です。その国ぐにを「解放戦争」論の証人に仕立てあげようとは、言語道断のやり方ではありませんか。

この『歴史教科書』に合格のハンコを押せるのか

第四。教科書は戦争論の締めくくりのところに、「戦争への罪悪感」という一項目をたてて、次のように論じています。

「GHQ〔これはアメリカ占領軍のことです――不破〕」は、占領中、「日本の戦争がいかに不当なものであったかを、マスメディアを通じて宣伝した。こうした宣伝は、東京裁判と並んで、日本人の自国の戦争に対する罪悪感をつちかい、戦後の日本人の歴史に対する見方に影響をあたえた」。

そこから先は書いていません。しかし、「戦争への罪悪感」は、占領軍の宣伝がつくりだしたものだ――発足のときの「旧敵国のプロパガンダ」という言葉を思い出してください――となれば、それに続くのは、そんなものは捨てよう、ということになります。靖国神社の、祖国の汚名をそそぐ、という呼びかけと同じく、「つくる会」の『歴史教科書』の結論も、日本の戦争の名誉回復なのです。

みなさん。これが「つくる会」の教科書が、日本の未来をになう子どもたちの教育に持ち込もうとしている、日本の戦争にたいする見方です。

検定を通じて、こういう教科書に合格のハンコを押す、小泉内閣のこの教育行政が、首相自身が表明した「反省」の言葉を、行動で裏切るものであることは明白ではないでしょうか。

侵略戦争と植民地支配の歴史に正面から向き合おう

この致命的な誤りに、国民の全体が目を向けるべきとき

私は、小泉内閣と自民党政治のこのような態度は、日本から、今日の世界に生きる道を失わせる致命的な誤りだと、言わざるをえません。

そして、日本国民全体が、このことを正面から見つめるときだと思います。

いま、世界が、過去の侵略戦争から教訓をくみだし、それを世界平和への支えとしようとしています。その時に、「日本の戦争は正しかった」、「ああいうことをやっても侵略戦争ではないのだ」、こう主張する政治に、世界のだれが共感を寄せるでしょうか。

しかも、世界は大きく変わりつつあります。“アメリカとの関係さえ良ければ、国際社会でやってゆける”という時代は、すでに終わりました。アジア、アフリカ、ラテンアメリカが、世界政治のもっとも大きな力になりつつあるところに、二十一世紀の最大の特徴があります。かつては大国の支配下におかれ国際社会の外に締め出されていたこの世界が、いまや主権を持った独立国家の大集団に変わりました。人口では、地球六十二億人のうち五十億人が、アジア、アフリカ、ラテンアメリカに生活しています。その世界との共感と連帯を真剣に探求する努力なしに、二十一世紀の日本の未来はないのです。

とくに日本は、アジアの一員です。アジア諸国との友好・連帯の関係を抜きにして、日本の前途を開くことはできません。その日本の政治が、中国をはじめ、アジア諸国にたいする侵略の歴史、植民地化の歴史から目をそらすような態度をとったままでは、アジアとの連帯・友好を発展させることはできないのです。そんな態度に固執することは、アジア諸国との間に深刻な溝をつくりだし、またその溝を、越えることのできないところにまで広げてゆく道となります。

戦争終結40周年にあたる1985年5月のドイツ・ワイツゼッカー大統領の演説全文を紹介した『岩波ブックレット』

第2次世界大戦終結60周年にあたってのシュレーダー首相の寄稿論文を掲載した南ドイツ新聞5月7日付とシュレーダー独首相(円内) |

過去の戦争と植民地支配の歴史に正面から向き合うことは、政府だけでなく、日本の国民全体が考える必要のある問題です。これは、かりに相手の国の態度にいろいろな問題があったとしても、そのことを理由にして避けるわけにはゆかない日本自身の問題であります。

ドイツのシュレーダー首相は、六十周年にあたって、最近、ドイツの新聞にある文章を発表しました(「われわれは長い戦後史の終えんに立ち会っている」「南ドイツ新聞」五月七日付)。そのなかで、彼は、ドイツの戦後のつらい歴史を振り返り、多くの痛切の思いをこめて、明るい未来につながる現在の到達点を意義づけています。

――ドイツの国民は、過去の時代と正面から切り結ぶ討論を数十年にわたっておこない、ヒトラー・ドイツが犯した犯罪は、ヒトラーだけのものではなく、ドイツ国民全体がその責任を深く胸に刻み込む必要があるという、共通の集団的な意識に到達した。

――この意識を維持し続けることは、ドイツ国民の永続する道徳的な義務である。

――この努力がなかったら、ドイツがかつての敵であるフランスと手を取り合って欧州統合を進むという、今日の道が開かれることはなかっただろう。

私たちは、ドイツの政府と国民がヨーロッパで成し遂げたこの経験から、多くを学びとるべきではないでしょうか。

日本共産党は日中関係でこういう経験をしてきた

中国との関係で言いますと、日本共産党自身が、深刻な経験をしてきました。

私たちは、一九六〇年代後半から七〇年代にかけての中国の「文化大革命」の時代に、中国の毛沢東を中心とする勢力から、あらゆる手段を動員しての無法きわまる干渉と集中攻撃を受けました。もちろん、わが党は断固としてこれに反撃をし、干渉を打ち破りましたが、この時期にも私たちは、日本の政治のなかで、中国にたいする過去の侵略戦争の誤りを解明し、日本が負っているその責任を厳しく指摘することをやめませんでした。先ほど紹介した、田中首相などにたいする私の一連の追及も、まさにその干渉の最中におこなわれたものでした。

この干渉によって中国共産党との関係は、中国の側から断たれ、その中断の状態が三十二年間続きました。これは、いわば、二つの党の間の“歴史問題”でした。

小渕外相主催の歓迎夕食会後の席で、胡錦濤副主席と握手をする不破哲三委員長(当時)=98年4月22日 98年訪中のさいに中国側から贈られた「とっておきの1枚」 |

一九九八年、いまから七年前に、中国の党指導部が、過去の干渉の誤りについての「真剣な総括と是正」の態度を明らかにしました。この指導部は、「文化大革命」にも、私たちにたいする干渉攻撃にも、直接は関係のない人たちでしたが、誠実に自分たちの党の過去の歴史を調べ直し、真剣な自己批判を展開したのです。そして、その上に立って、「道理と事実にもとづいてこの歴史問題を解決したい」という態度を表明しました。

こうして“歴史問題”が解決され、九八年六月、両党関係を正常化する合意が成立し、私も七月に三十二年ぶりの訪中をして、江沢民さん、胡錦濤さんという二人の指導者と会談しました。

その時、私がまず提起したのは、日本と中国の間に友好的な、そして連帯・平和の安定した関係を打ち立てることで、そのための「日中関係の五原則」の提唱でした。それは、次のようなものです。

一、日本は過去の侵略戦争について厳しく反省する。

二、日本は国際関係のなかで「一つの中国」の立場を堅持する。

三、日本と中国は、互いに侵さず、平和共存の関係を守りぬく。

四、日本と中国は、どんな問題も平和的な話し合いによって解決する。

五、日本と中国は、アジアと世界の平和のために協力しあう。

このうちの三項、四項、五項は、どこの国との関係にも当てはまる平和・友好の一般的な原則です。しかし、私たちは、歴史的な過去に照らして、日本と中国との関係では、最初の二つの原則を日本がきちんと守ってこそ、平和・友好の関係が大きく発展できると考えて、このことを提案したのです。

二番目の、「一つの中国」の原則の問題も、日本は、一八九五年に中国から台湾を取り上げた国です。そして、五十年間の植民地支配の後に、一九四五年、敗戦の年にこれを中国に返還した国です。そういう歴史をもった国として、「一つの中国」の立場を守るべき責任をいちばん重く負っている国であることを考えて、私どもは、この提案をおこないました。

日本への抗議デモの問題をめぐって

それ以後、私たちは、中国の党とも政府とも友好的な交流を続けてきています。

もちろん日中関係の動きのなかで、中国の側に見過ごすことのできない問題が起こったときには、私たちは、遠慮なく、率直に問題を提起します。それは、自主独立の党として当然の態度です。

今回問題になった中国での日本への抗議デモについても、私たちは問題の根底に、先ほどあげたような日本の政治の側の誤った態度があることをきちんと踏まえながらも、私たちが気づいた中国側の問題点についても、すぐ問題の提起や指摘をおこないました。

最初に、四月十一日、市田書記局長の記者会見で、三つの問題点を提起しました。

続いて、その四日後の四月十五日、中国の全国人民代表大会(全人代)副委員長の路甬祥(ろようしょう)さんが訪日し、志位委員長と会談する機会があったので、その場で、三つの問題点を率直に伝えました。

提起した内容は、次の諸点です。

一つは、過去に日本がおこなった侵略戦争と、現在中国で日本の民間がおこなっている経済活動をキチンと区別してほしい、という問題でした。戦前戦中の日本の商品は、中国にとって明らかに経済侵略の一つの象徴となったでしょう。しかし、いまの日本の経済活動は、両国の合意のもとにおこなわれているもので、日中間の経済交流を両国国民の利益にかなったやり方で発展させることは、お互いが求めていることであるはずです。しかし、明らかに今回の抗議デモには、その混同がみられます。

二つ目は、歴史に逆行する動きを見せている日本の一部の政治家と日本の国民全体とを区別することです。日本国民の多数は、間違った戦争を二度と繰り返したくないという、平和の思いを持っています。平和を願う両国国民の連帯そのものが大事ではないか、ということを指摘しました。

最後は、抗議デモに見られた暴力の問題です。日本の一部の動きへの抗議や批判の際にも、その意思を暴力で表すことは絶対しないこと、どんな問題でも、道理ある冷静な態度を守ってこそ、本当の力を発揮できると思うこと。

この三つの点を率直に提起しました。

路甬祥さんは一つ一つの提起を注意深く聞き、それを自分の言葉で確認しながら、「三点とも十分に理解できるものだし、中国の政府も人民もこの要望にかなう態度をとるだろう」と、誠意をもった態度で答えました。

私はその後、中国の状況を見ていて、この時の確認に合致する動きがすすんでいるというようにみています。

私たちは、このように、問題がある時には、だれよりも率直に相手側に批判の意見も出し、問題も提起します。しかしそのことによって、戦争問題、植民地問題という歴史問題の大局を見失うことは、絶対にあってはならないことだし、日本の政治に携わる政党として、何よりも、日本自身が抱えている問題の解決に真剣な努力をはらう態度が大事だと考えています。

アジア諸国との外交活動にあたって

先ほど、私どもが一九九八年に提案した「日中関係の五原則」を紹介しましたが、これはあくまで日本共産党としての提唱です。しかし、私たちは、広い意味では、ここには、国の外交としても、侵略戦争と植民地支配という歴史をもつ国として、対中国外交の原則にすべき内容が含まれていると位置づけています。先ほど述べたように、それは相手側の態度がどうだからということで、左右させてはならない問題です。

またこれは中国との関係だけに必要な態度ではありません。韓国や北朝鮮など、日本がかつて植民地支配のもとにおいた国ぐにに対しても、また、太平洋戦争のなかで、日本が占領して軍事支配をしいた東南アジアの国ぐにに対しても、日本外交がとるべき基本態度にかかわるものです。

たしかに近隣諸国との間には、領土や海の境界の問題をはじめ、いろいろな問題が起こりうるでしょうし、現に起こっています。しかしその場合でも、日本が過去の誤りをきっぱり清算する態度を取ることによって、あれこれの問題を歴史認識とは切り離してしかるべき場所におくことができるし、そういう位置づけのもとで道理と事実にもとづく話し合いを進める条件も開かれ、互いに解決の道を探ることも可能になると思います。

北朝鮮との間には、拉致問題があります。日本の国民は、この問題の早急な全面的な解決を切望しています。この問題でも、日本が、拉致問題にたいする自分の立場や要求について国際世論の理解を得ようと思ったら、日本が過去の植民地支配の誤りについて誠実な態度をとってゆくことが重要で、そのことによってこそ、日本は自国の問題だけでない、本当に世界的な道理にたって行動しているということが示され、国際的な世論の共感を得るより深い道義的な力を持つこともできると思います。

ことが日本側の思うように進まないからといって、この大局の立場を見失い、「力の外交」という乱暴な道に落ちこまないよう、私たちはアジア外交では、とりわけここに、極端な「力の外交」の歴史をもった国として、自戒すべき視点があると思っています。

三つの提案――アジア外交で平和の大戦略を確立するために

繰り返し強調してきたように、この問題での自民党政府の現在の態度に根本的な再検討をくわえ、抜本的な転換をはかることを抜きにして、日本外交がいま陥っているゆきづまりを打開する道はありません。

私は、最後に、そのためのいくつかの具体的な提案をしたいと思います。

アジア・アフリカ首脳会議で述べた小泉首相の反省の言葉が、日本政府の本当の立場であるなら、それを政府自身の行動で裏づける必要があります。

首相の靖国神社参拝の中止

提案の第一。靖国神社参拝を、首相の任期中、きっぱりとやめることです。いくら「植民地支配と侵略」への反省の言葉を繰り返しても、首相自身が、戦争犯罪の存在そのものを否定する行動をとったのでは、その言葉は実のない空文句に落ち込みます。靖国参拝は個人的な信念だと言うかもしれませんが、首相といえども、個人の信念のために、それも間違った信念のために、近隣諸国との友好という日本の国益をくつがえすことは許されないはずです。

アジア・アフリカ首脳会議での小泉演説のその日に、自民党や民主党の国会議員が集団で靖国参拝をおこないました。このことについては、アメリカのマスコミも含めて、大きな国際批判が起こりました。靖国問題がどんな意味をもつかの内容を重ねて繰り返すことはしません。一般に国政の場にある政治家は、靖国参拝が侵略戦争肯定の意思表示として国益にそむく意味をもつことを、真剣に考えるべきだと思います。

「植民地支配と侵略」への反省を教科書に反映させる

提案の第二。この十年来政府が表明してきた、アジア諸国への「植民地支配と侵略」にたいする反省の立場を、学校の教科書に誠実かつ真剣に反映させる努力をつくすことです。現在の検定には、その努力の跡が見うけられません。

教科書は国定でない、という議論があります。しかし首相が表明した見解は、植民地支配と侵略の問題で、日本が負っている歴史的責任とその反省を最小限の言葉で、あるいは最低限の言葉で表現したものです。この反省の気持ちを教科書に的確に反映させることは、政府の当然の責任です。

これは“近隣諸国との関係をよくするために必要だ”という受け身の形ですませられる問題では決してありません。他国にたいする侵略戦争および他国にたいする植民地支配という歴史をもつ国として、そのことへの反省をのちのちの世代にまで責任をもって引き継ぐことは、日本国民が自分自身の未来のために、日本が世界に堂々と胸を張って生きてゆける条件を創(つく)りだすために、積極的に果たすべき責務ではないでしょうか。

日本の未来をにない、アジアの人々と長期にわたって隣人として生活するはずの子どもたちの教育に、「日本がやった戦争は正しかった」といった誤った見方が持ち込まれることを、絶対に許してはならないと思います。

アジア近隣諸国との平和の関係を探究する大戦略をもつ

提案の第三。アジアの近隣諸国と平和の関係を築き強化する、アジア外交の大戦略をうちたて実行することです。アジア各国からは、「日本にはアジア戦略がない」という声が、ほとんどいたるところから聞かれます。その批判と不信に応えるには、言葉の上でアジア重視を言うだけでは足りません。ODA(政府開発援助)を多少上積みするだけでも足りません。実際にアジアのすべての国との間で、日本は何を求め、また相手の国は何を求めているのか、たがいの実情と必要にあった友好・交流の関係発展の方針を長期の視野でたて、それを着実に実行するまじめな努力が大事です。

なかでも、あれこれの国を“仮想敵”にみたて、その「脅威」を言い立ててもっぱら軍事的対応を問題にするといった、『防衛白書』に引きずられるような「外交」からは、そろそろ抜け出さなければなりません。平和を探究する大戦略を外交の根底にすえることが、なによりも重要な点だと思います。

日本の未来を開くため、国民一人ひとりが声をあげよう

政府にこういう転換をおこなわせるためにも、日本の国民自身が声をあげることが重要です。とくに歴史認識の問題では、私たちはドイツの文献を読むたびに、日本は国民的討論がドイツとくらべてあまりにも遅れていること、それが、世界では異常な、時代逆行的な「日本の戦争は正しかった」論などの横行を生み出している要因の一つとなっていることを、痛感します。今年、第二次世界大戦終結六十周年の年に、「あの戦争はなんだったのか」、国民一人ひとりが、この問題に正面から取り組み、考えようではありませんか。そして、歴史の事実に背を向けて「日本は正しい戦争をやった」という見直し論を無理やり持ち込み、日本を平和をめざす世界的流れから切り離そうとする動きを、大もとから断ち切ろうではありませんか。

こういう転換は、日本が、二十一世紀、アジアの一員として、もっと広く言えばアジア・アフリカ・ラテンアメリカの一員として、さらに広く言えば地球の一員として、多くの隣人と力をあわせ、アジアと世界の平和で活力ある未来を切り開く力に必ずなることを、私は確信しています。

その確信とあわせ、そのためにあらゆる努力をつくす決意を表明して、今日の報告の結びとするものです。長い時間、ご清聴いただいて、ありがとうございました。